Blog記事一覧

徐々に涼しくなってきて、皆さんいかがお過ごしですか?

今年の夏は大変長く暑かったですね!

夏が暑かったために、こう涼しくなりますと体がうまく適応しないことも少なくありません。

それは、簡単にいってしまえば「自律神経の乱れ」になります。

自律神経には2つあって、交感神経(こうかんしんけい)と副交感神経(ふくこうかんしんけい)に分かれます。

交感神経は人間が活動しているときに優位に働き、副交感神経は安静にしているときに優位に働きます。

本来ならバランスよく働くことが良いのですが、自律神経の乱れというのは、このどちらかが優位に偏って働きが強くなってしまっていることをいいます。

とくに現代の人に多いのは「交感神経の過剰優位」が多く、典型的な例はいわゆる「ストレス」です。

ストレスには色々あり、身体的ストレス、精神的ストレス、環境的ストレスなどがあり、季節の変わり目に多いのは、環境的ストレスになります。

様々なストレスによって交感神経が過剰優位になる人、ならない人がおり、過剰優位になる人の場合、身体が勝手に反応してしまい、様々な症状を起こすことが考えられます。

交感神経の過剰優位の症状は、痛み、肩こり、不眠(または睡眠の質が悪くなる)、体のだるさ、うつ状態、めまい、立ちくらみ、耳鳴り、食欲の低下、疲れやすいなど様々です。

施術をすることも大事ですが、最も大事なことは、生活スタイルを整え体質を変えていくことが大切になります。

様々な方法がネットやテレビで紹介されていますが、基本は食事を見直し、運動を行っていきましょう。

運動に関しては、有酸素運動(ウォーキング、ランニング、自転車など)と筋トレです。

参考にして頂ければと思います。

最後までお読み頂きありがとうございました。

当院の営業時間内でのお電話でのお問い合わせは、当院にお越し頂いてる患者様の施術の妨げになりますので、ホームページ上にあるメールでお問い合わせください。

必要であれば、こちらからご連絡させて頂きます。

整形外科で「ストレートネック」と言われたことありませんか?

ストレートネックとは、文字の通り「まっすぐな頚椎」という意味で、肩こり・寝ちがえ・頭痛・手や腕のしびれなどの原因のことがあります。

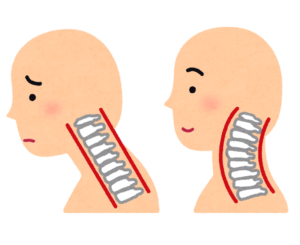

※ 左はストレートネック、右は正常の首の弯曲

もともと首(頚椎)は前にカーブ(頚椎の前弯)しています(上記のイラスト参照)。

なぜ首(頚椎)は前にカーブしているかといいますと、頭の重さ(荷重の負担)や運動した時の衝撃を体の全身へうまく分散させるように出来ているためです。

しかし、長時間でのパソコン作業やスマホの操作などのよって、下記のイラストのような首(頚椎)のカーブがストレートネックなってしまいます。

ストレートネックになってしまいますと、衝撃や重さの負担が分散することができなくなるため、肩こりや寝違え・頭痛などといった症状が出るというわけです。

ストレートネックは、日本人の7割ぐらいの方にあるといわれています。

当院のご来院頂いてる患者様の中でもストレートネックの方は非常に多いです。

「ストレートネックって良くなるのですか?」とよく聞かれることがありますが、施術やセルフケア(日常の姿勢に気をつけるなど)をしっかりすれば軽減できることがあります!

施術に関しては、ただ首まわりだけを施術することはありません。

人間の背骨は、S字状(頚椎 ⇒ 前カーブ、胸椎 ⇒ 後ろカーブ、腰椎 ⇒ 前カーブ)に弯曲(わんきょく)したカーブをしており、また背骨全体が連結して連動しながら動きます。

したがって、ストレートネックで首まわりだけを施術しても、その下にある背骨や土台の骨盤を施術しなければ無意味なことになりかねません(首だけのカーブを整えても、その連動して動く背骨、骨盤を整える必要があるからです)!

ストレートネックは骨盤・腰・背中・肩そして首(頚椎)を当院では施術をしていきます。

セルフケアは「姿勢改善」ですので、姿勢改善についてもしっかりご指導させて頂きます。

ストレートネックでお悩みの方はお気軽にご相談ください。

ホームページのブログをご覧頂きありがとうございます。

ホームページをリニューアルしました!

当院の情報、予約の状況、健康情報、プライベートなどのことを今後お届けさせて頂きます。

是非、ご覧頂ければと思います。